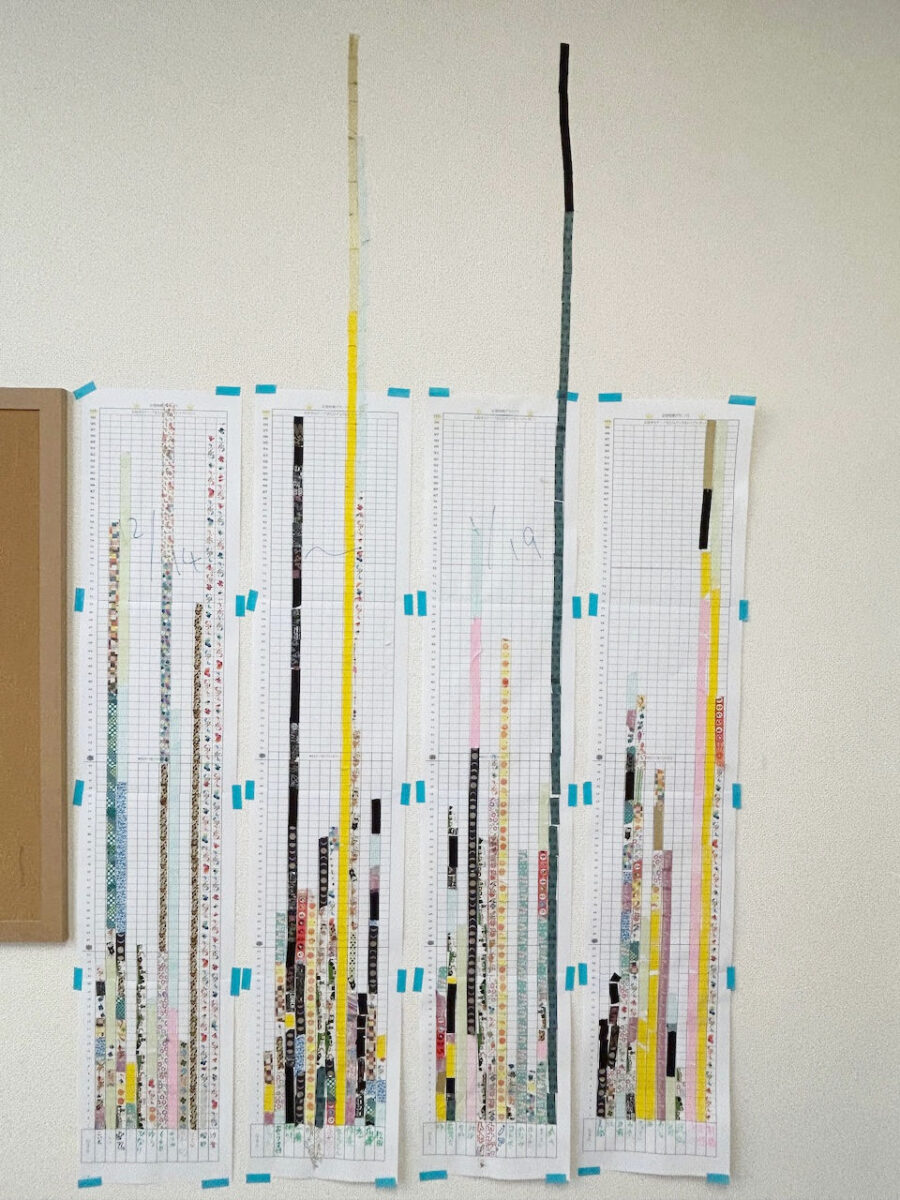

冬休み自習時間グラフ/共テに挑戦!(初日)

2025年01月20日

もはや頂点の2人は何時間なのかもよく分かりませんが、、、

12月14日から1月19日の1ヶ月での自習時間です。

成績がいい子はやっぱりちゃんと努力しているなぁと思います。好きなマステ持ってってね!

/////////////////////////////////

昨日、今日は共通テストでした。

(塾生のみなさんは時間計ってやりますので見ないでくださいね!)

あちこち形式が変わって受験生は大変だったと思います。国語で大問の個数が変わるとかはさすがにアナウンスあってもいいじゃないですかね・・・

そんなわけで、毎年塾内で「共テに挑戦!」と題して、今年の問題をすぐ高1・2生にやってもらうようにしています。

土曜実施の科目を日曜に、日曜実施の科目を翌週の授業時間に解いて点数を出すのですが、今日実施した科目では高2で英語R100点満点、高1で97点とかとんでもない子がいてビビります。ランキングをお楽しみに!高2は全科目、高1は英語・数IA・国語です。

中学校ではなぜか過去問をやるのは卑怯者扱いされるのですが、どんな試験でも過去問をやりこむことは基本中の基本です。共テを高校入試くらいのつもりで考えていたみなさんは「こんな・・・無理・・・」をしっかり味わって今後の勉強に生かしてください。そう、共テはとんでもなく難しいのです。

/////////////////////////////////

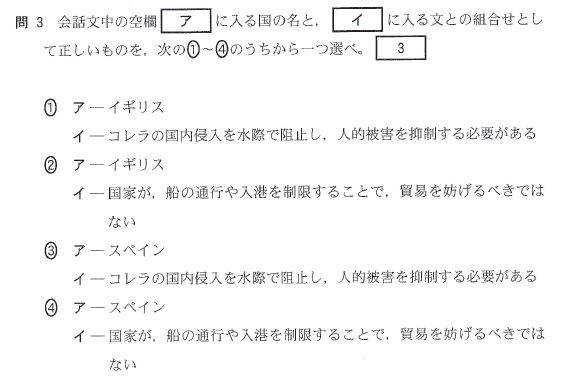

国語で現代文が3つになるとかは、言っておいてもらわないとちょっと面食らいますよね。難化したわけじゃないので国語自体は取りやすかったとは思いますが。

昨年までの「同じ素材についての複数の文章を横断的に読み取る」みたいなのがなくなり、センター試験の時のような「本文を読む→問題に解答する」だけの形式に戻りつつ選択肢の数が減り、かつ正解も選び取りやすかったように思います。

社会は日本史Bとか世界史Bから名前を変えて「歴史総合・日本史探究」「歴史総合・世界史探究」になりました。特に日本史を取っていた子は、「これほぼ世界史じゃん!」的な問題が多く苦労したかもしれません。

ただ、「歴史総合・日本史探究」について言えば、「暗記的に歴史を覚えるのではなく、他国との関わりなども重視しましょう」という主旨のことが学習指導要領にも書いてあり、それに沿ったものとして作られていると思います。いずれ日本史・世界史という分類そのものがなくなっていくかもしれませんね。

高校ならなおさら、中学生にも言えることですが、暗記系は注意が必要です。

・そもそも「暗記科目」と思えないような問題だらけになっている。

・といっても知識の暗記なくして解けるほど甘くない。

・暗記こそ早くから始めないとできない。高校なら社会1科目に丸1年かかる(社会だけやってるわけにいかないですし)。

ということを肝に銘じておいてください。

英語はR(リーディング)の分量が相変わらず多く、図表もからんで大変です。この傾向は変わらないと思います。受験生には申し訳ないですがいい問題だと思います。

・・・つっても、こんな調子の問題を80分です。全部で何ページあると思います?35ページですよ!?国語の教科書に載っていた夏目漱石「こころ」、あれ長かったですよね。こころは40ページです。なんぼ図表が多いとは言え、英語を35ページ、こころ折れますって。大問は全部で8個、最後の8番は6ページもあります。泣く。

ちなみにL(リスニング)は30分、100点ずつで合計200点満点です。1回しか読まれない文章がたくさんあります。ネイティブの8割くらいのスピードで結構速いです。聞き逃したらその問題は終わりです。勘を磨きましょう。

・・・とならないよう、こればっかりは時間を掛けて慣れて行くしかありません。塾では1年生からリスニング対策をコツコツやっています。幸い毎年リスニングですごく苦労する子がいないので、やはり地道に長期間やる事は大切だと思います。

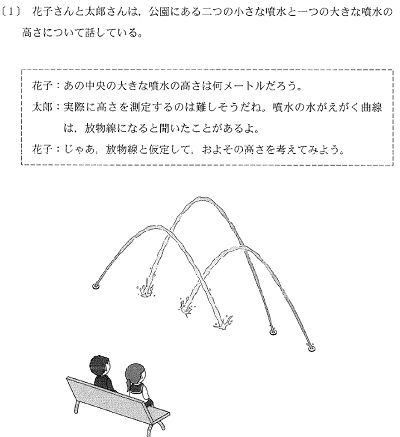

数1A、数2BCはそれぞれ70分。とにかく「読む」ところが多い。相変わらず太郎と花子がいちゃつきます。

さりげなソーシャルディスタンス。付き合い始めて1週間、ぎこちない2人。そりゃ話題にもまだまだ困る頃だし・・・ってわけで、二次関数の話です。このあと「仮定1,2」みたいな話が出てきて、「仮定を元に考察すると」・・・と問題が続いて行きます。

共テの数学で怖いことの一つは、「解くプロセスを指定されること」だと思います。本来だったら判別式で出せるものを、多浪太郎が余計な「考察」をしてくるので、「どう考えて答を出しているのだろう」とくみ取っていかなければなりません。答えが出りゃ良いってもんじゃないってことです。

ちなみに小中学校で軽視されがちな「データ」や「確率」は、高校数学においては大きな分野となって重視され、分散、標準偏差、確率分布などなどやっかいな問題がたくさんあります。ちゃんとやっておきましょう。高校入ってから苦労するよ。

共テとしては問題レベルは例年通りって感じです。例年通り難しい。

問題を全部解いたわけじゃないのでここら辺にしておきます。

/////////////////////////////////

国公立の場合は、共テに加えてさらに二次試験が待っています。完全なる記述式です。共テとはまた違った能力を求められます。大学入試ってめちゃくちゃ大変なんです。3年間まるまる注いで、東大に行く人でも共テ9割行くか行かないか、そんな問題です。

センター試験の方が楽だった・・・