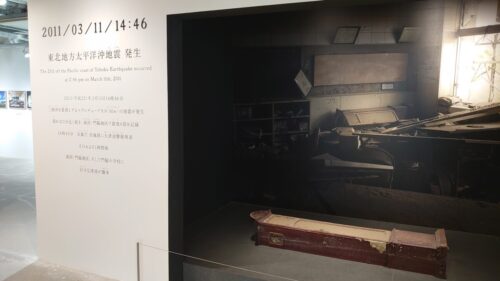

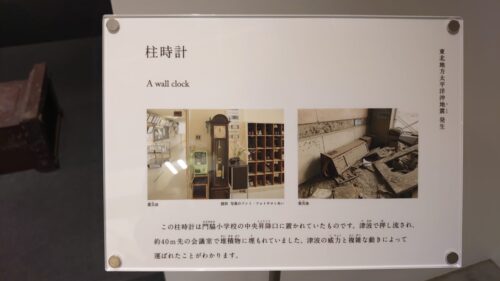

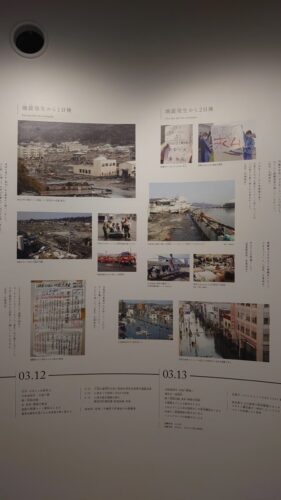

震災遺構(4)

2025年06月20日

仙台旅行、震災以降巡り最終日です。

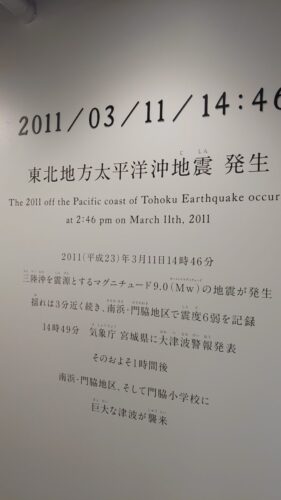

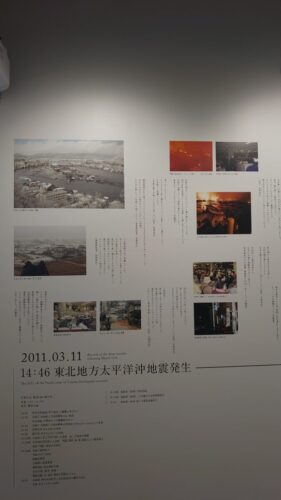

最終日は、飛行機の便を20:45にしていたので、結構時間があります。前日に時間切れで回れなかった、石巻市の震災遺構門脇(かどのわき)小学校へ行きます。

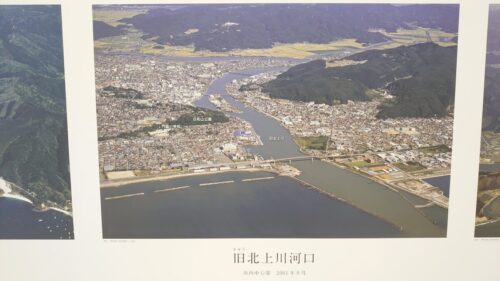

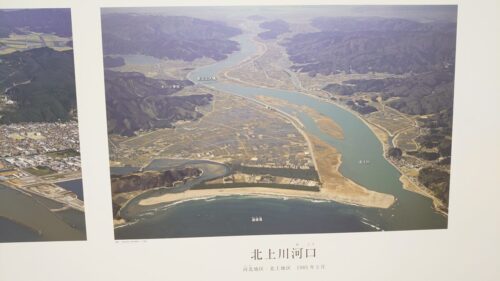

少し雨が降る中、仙台市中心部から車で1時間弱。石巻市内ではおそらく最も栄えているあたりだと思いますが、港から近いため甚大な被害に遭っています。

仙台市から北東へ50㎞、日本三景松島をスルーしつつ再度石巻市へ。

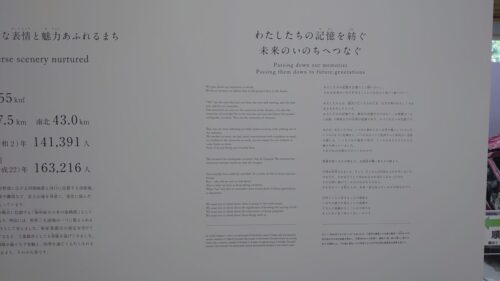

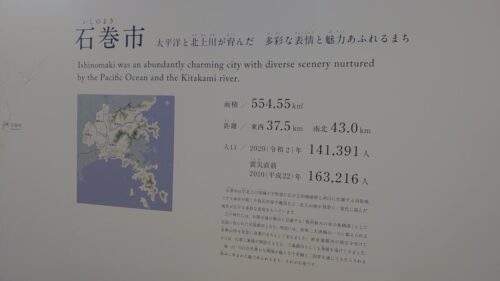

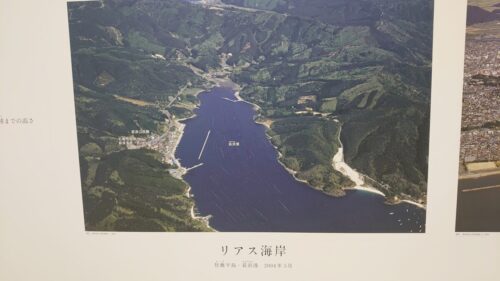

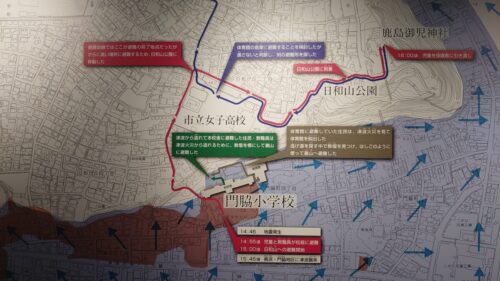

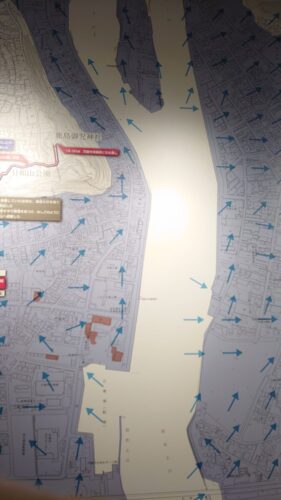

海岸からは平坦なエリアを内陸へ、たった500mです。校舎にいても潮の香りが漂う、そんな場所にあります。↑の地図で緑色になっているところ、現在は公園として整備されていますが、元々は家や商店、人々の暮らしがありました。

被災した校舎のすぐ横に展示用の施設があります。

最初は補修された体育館へ。

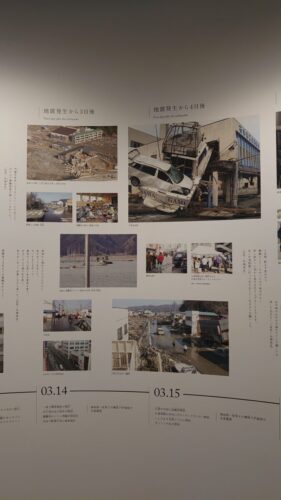

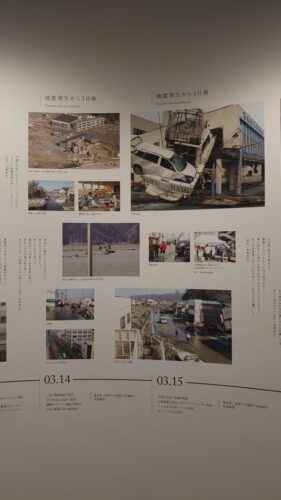

まず目に飛び込んでくるのは、流されてぐちゃぐちゃに変形した消防車や車です。

仮設住宅が設置されています。順路的には最後になるようです。

見学ルートは体育館→学校(校舎2棟)→体育館となっています。

いったん校舎へ。

通路を渡って、校舎へ向かいます。

渡り廊下からの景色。

天気が悪く分かりにくいですが、すぐそこには海が見えています。

校舎1Fへ。

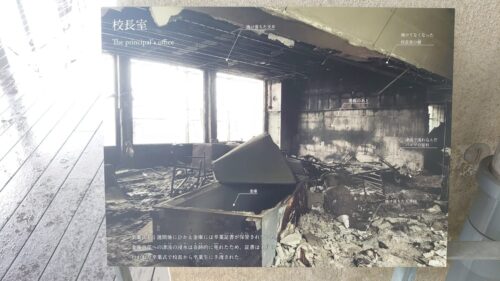

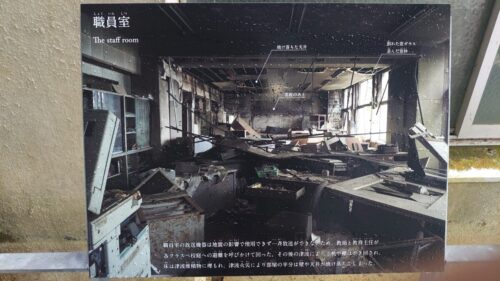

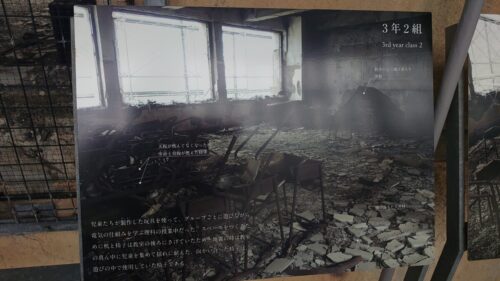

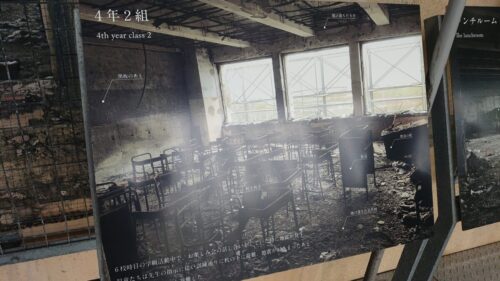

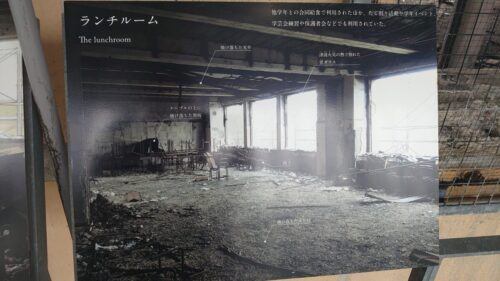

校舎1Fは、当時の状況を極力保存するために立ち入りはできなくなっています。

窓や入り口あたりは金網で覆われているのですが、網の隙間から写真を撮るようにしてきました。

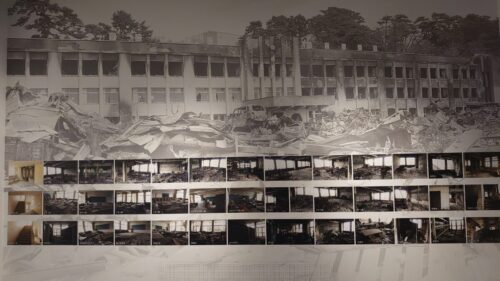

校舎は南側(海側)と北側(山側)があり、南側の校舎はこのように金網に覆われていて、被災後に設置された階段またはエレベーターで3Fまで上がることができます。

金網で保護された教室の一連の写真は、どこまでが1Fで、どこが2Fで、どこから3Fだったか分からなくなってしまいました。すみません。

区別がつかないくらい3Fまでまるまる津波に覆われてしまいました。

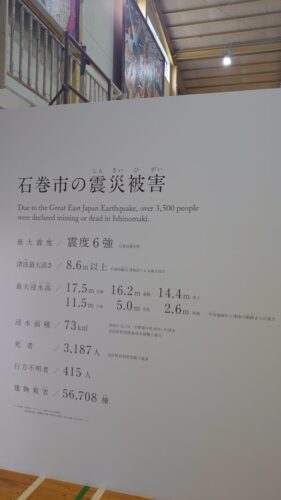

また、石巻は津波だけではなく、重油が流れ出して海水に覆われた街の海面を炎が覆うという悲惨な状況になりました。だから校舎が焼け焦げています。

南側校舎から北側校舎へ。

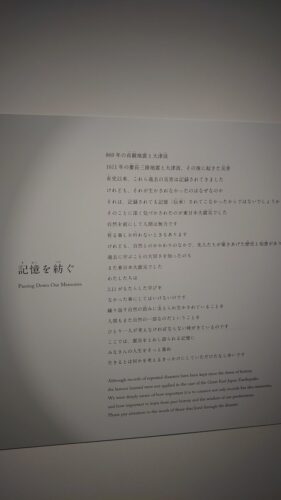

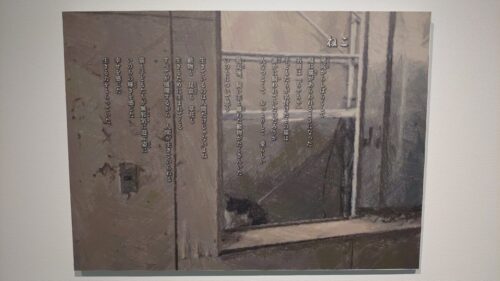

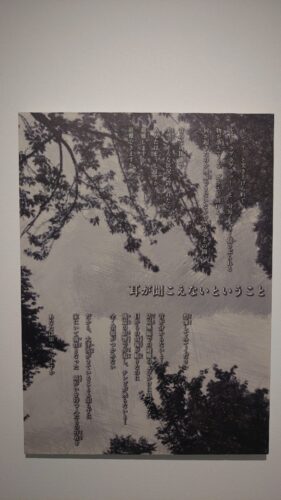

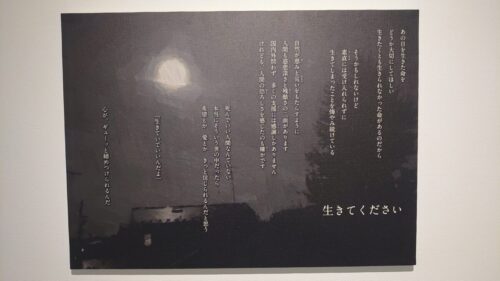

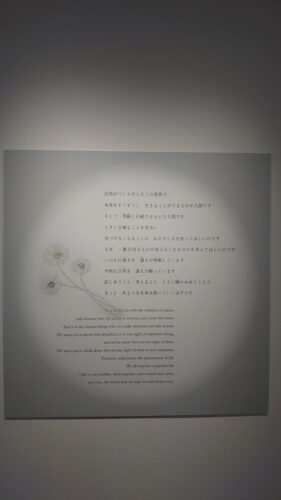

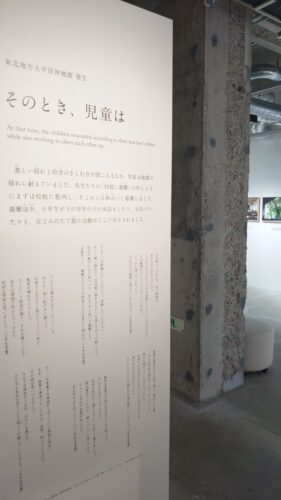

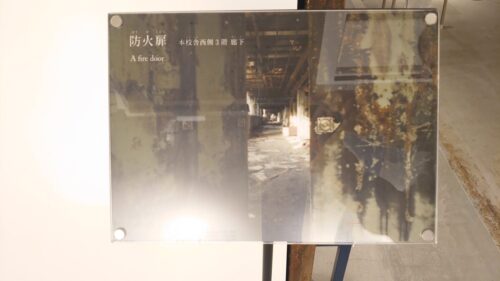

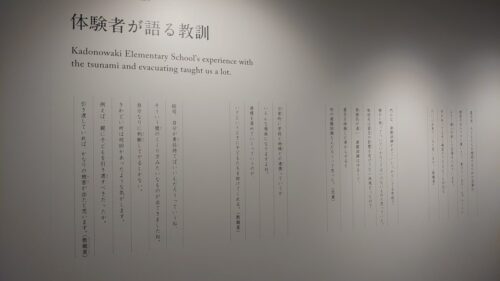

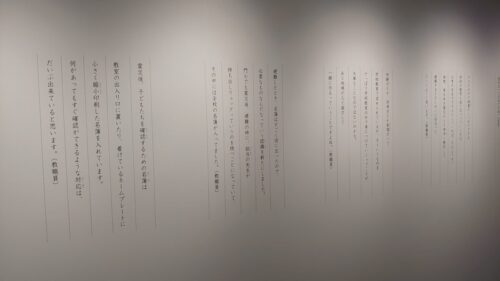

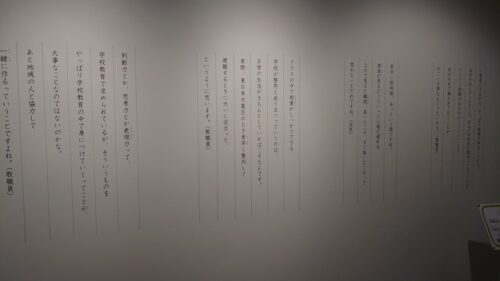

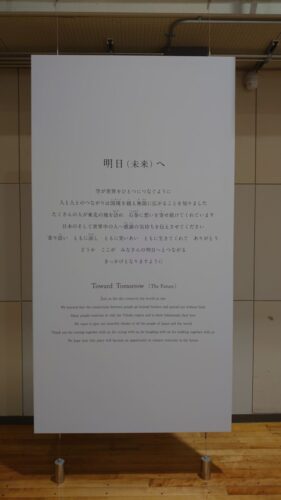

南側校舎は当時の様子をなんとか留めようと、そのままの状態を保護しているのに対し、北側の校舎は実際に被災された方々の記憶を後世に伝えるためのインスタレーション(展示)が中心になっています。

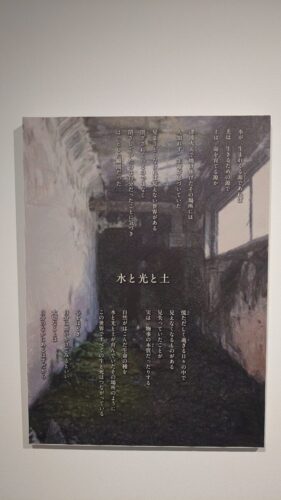

渡り廊下。可能であれば、写真に収められているメッセージを読んでいただければと思います。

小学校の机と椅子に「すわってみてください」と。

実際に座ってみると、低学年向けの机と椅子は、見た目よりなんとも小さかった。

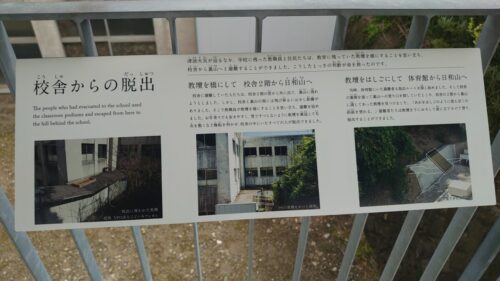

校舎から裏山への脱出路。

なんとか見つけ出したはしごを校舎から裏山へ掛けて脱出した方がいらっしゃったのですが、その後避難先で「自分たちだけうまく逃げた」「あの人は他の人を押しのけて逃げた」など根も葉もない噂が飛び交って、お母さんが責められていて辛かった、という話がのちの映像展示には出てきました。(映像の撮影は不可)

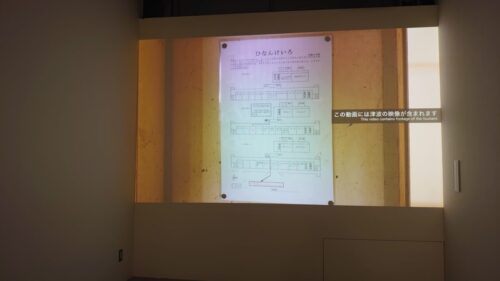

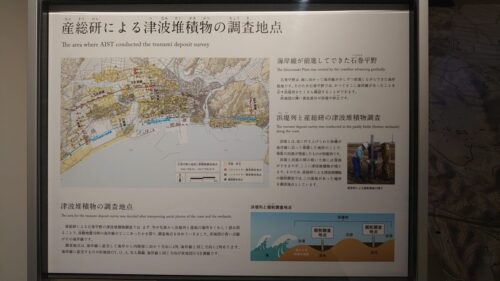

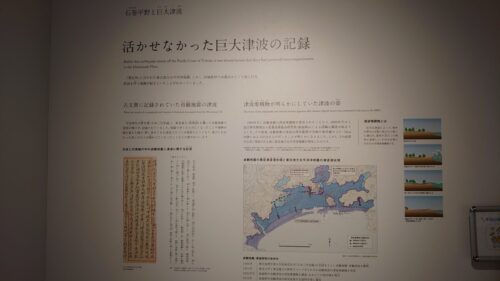

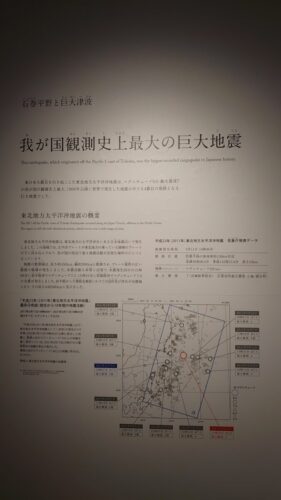

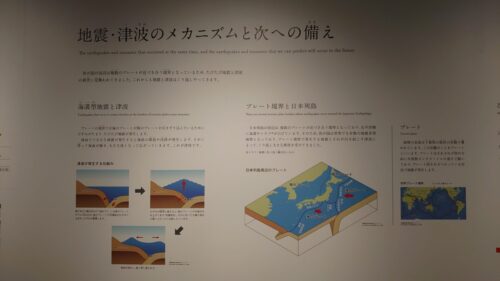

過去の地震を調査したボーリング資料。周期的に巨大津波に襲われていることは分かっているのですが、教訓が活かされなかった。

過去の教訓が活かされなかったということは、ある意味仕方ないことだと思います。

というのも、災害というのはどんどん大きく、そして期間が開いていくものだからです。

たとえるなら、こういうことです。

3の被害があったとします。→3の対策をします。

しばらく1~3の被害に耐えられます。

4の災害が起きます。→4の対策をします。

しばらく1~3,さらに4の被害に耐えられます。

5の被害が発生→5の対策をします。

すると、頻繁に起こる1~3の災害、たまに起こる4、珍しいレベルの5まで対応できます。

しばらくそれを繰り返し、かなりの時間が経過したのち、7の震災がやってきてしまう、ということだからです。

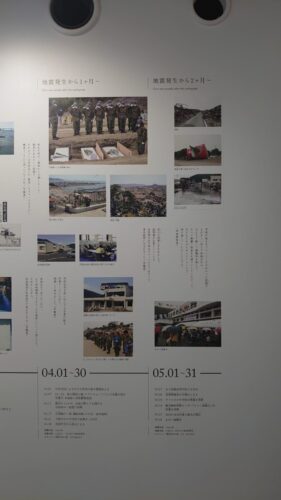

これまで経験したことのないレベルの災害なのに、人々が深い後悔の中で生きていらっしゃるのが伝わってきて辛かった。

校舎を後にして、体育館に戻ります。

震災直後の仮設住宅がそのまま移築され、保存されています。

壁に子どもの落書き。

遺構の入り口の消防車まで戻ってきました。

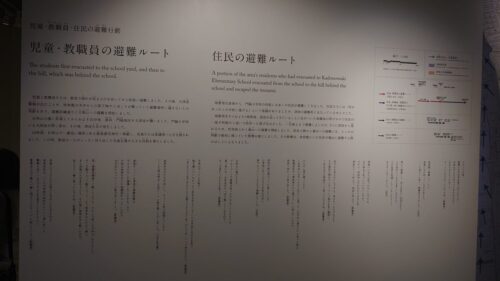

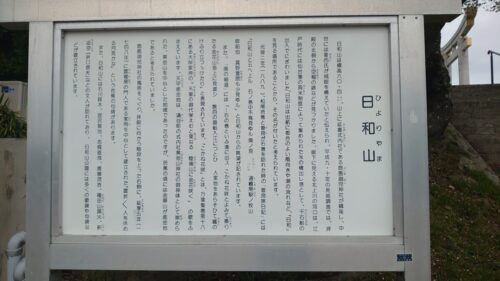

人々の避難経路をたどって、車で裏山(日和山)へ。

まだ被災する前、まだ僕が大学生だった頃。

「石巻はねぇ~、サンファンバウチスタ号と日和山に行くといいよ」と石巻のみなさんがおっしゃっていたくらい、日和山は街の中心にあり、そして心の拠り所です。津波の時もたくさんの人がここを駆け上がり、津波と炎に包まれていく街を見ていたそうです。

車で5分程度の小高い山です。

とても美しい景色でした。市内の小学生なんかはみんな遠足で一度・・・ならず何度も上るそうです。

年老いた母をたくさん歩かせてしまいました。

仙台市内へ戻ります。レンタカーを運転していたので写真は撮れませんでしたが、帰りは県道8号(利府街道)を通って一般道で仙台市内へ入ります。1時間半くらいかかったでしょうか。何十回も通った道ですが、ほとんど記憶がなく。こんなに長かったっけ?こんなに短かったっけ?どっちかわからなくなるくらい、記憶の彼方でした。

最後の仙台飯は、牛タン。

いいですか?ここ、大切な所です。ちゃんと書いておきますね。

牛タンは、「太助」。た す け。

国分町(東北1の繁華街)の一角にある、牛タン飯発祥の店です。

今や仙台といえば牛タン、たくさんの牛タンの店がありますが、30年前は仙台出身の人が全員(まじで全員)「牛タン?太助だね」って言うくらい地元じゃ有名なお店です。

雨がじゃんじゃか降ってました💧

「お食事ですか?」と当然のように聞かれ、出てくる定食がこれです。2500円。30年前から考えると(多分)倍くらいの金額になっていますが、仕方ないですね。

麦飯、厚切り牛タン(大将が目の前で焼きまくってます)、テールスープ、お漬物。

ホントかどうか分かりませんが、仙台牛のおいしい肉の部分は関東に出荷されてしまうので、貧しい仙台の人(そう言ってたんだって!)が残った部位をなんとか食べようと考案したのが舌と尻尾。そして全て白米だと高いから麦を混ぜて麦飯にしたセットだそうです。

肉厚でおいしい。持ち帰りは残念ながら品切れでした。お取り寄せされる方は是非。

「現地で食べると肉厚で値段も安いし、全然違うなぁ」と思うのは、仙台の牛タンと下関のフグ(現地ではフクと呼び、福と掛けている)です。

あ、福岡・北九州のめんたい、香川のうどん、いろいろあるわ。

大学行った、震災遺構まわった、寿司も牛タンも食べた。

旅もいよいよ終わりです。

取り忘れていた仙台駅。信号待ちで撮りました。

ちなみに仙台駅は1Fが在来線ホーム(東北本線、仙石線、仙山線)、2Fが在来線改札、3Fが新幹線改札、4Fが新幹線ホームとなっています。

駅のメインの出入り口は2Fで、外に出たところは「ペデストリアンデッキ」と呼ばれ、地方情報番組のロケなんかをよくやってたりします。ペデストリアンは歩行者という意味です。

地面からの写真しかありませんが、仙台駅前から各商業ビルは2Fのペデストリアンデッキを伝って移動するのが習わし。初めて来る人は一瞬自分が何階にいるか分からなくなるとともに、デッキの通行の構造の悪さに辟易とするでしょう。正方形のでっかい歩道橋だから、あっちの端っこへ行こうとすると超遠回りになる。超疲れる。

そしてレンタカーを返し、仙台空港からセントレアへ向かいます。

仙台空港、ちっさいです。意外に。

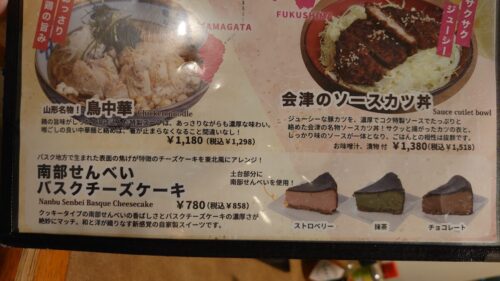

少し時間があったので、空港でお茶。

いろいろおいしいものはあるでしょうが、たまたま食べた「南部せんべいバスクチーズケーキ」というなんだかよく分からないケーキがおいしかったです。南部は岩手県北部。津軽の南部、って感じですね。ややこしい。南部鉄器が有名ですね。

ANAに乗り込んで、仙台空港を後にします。行きでも帰りでも、飛行機はワクワクします。高所恐怖症なのでホントはドキドキ。

セントレアでは、荷物を受け取る所にこんな物が。

名古屋感すげぇ。

流れてきます。ひつまぶし、みそかつ、エビフライ(えびふりゃーとか言わないから!)、手羽先。左上のはなんだろう?と思った方は、動画をご覧ください。

郡上八幡の「食品サンプル」です。相変わらずの再現度、クオリティ高い!

/////////////////////////////////

一連の「震災遺構」ポストはこれで終了です。

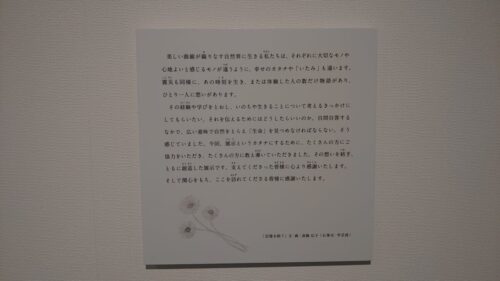

画像の一つでも二つでも、クリック拡大して読んでいただければと思います。

もちろん今でもまだたくさんの人が家族や友達を失った悲しみの中で暮らしています。なにも終わっていないし、永遠の現在進行形の中に力ずくで引きずり込まれるのが災害なのだと感じます。

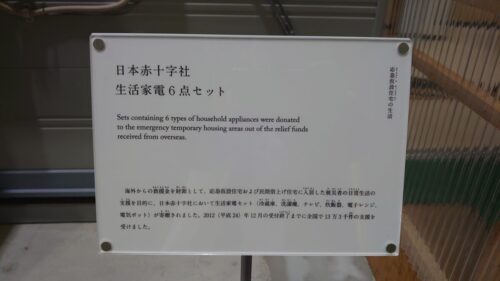

そして、一方であのとき。世界中の人が日本に支援物資を届けてくれ、エール送ってくれました。いまだに忘れられませんし、思い返すだけで涙が出てきます。お返しに僕に出来る事はほとんどありませんが、塾に来てくれている子たちが次の世界の役に立ってくれたらと願って、すこしだけ「世界は捨てたもんじゃない」って話を時々していこうと思っています。