中学理科の難しい計算問題

2025年07月22日

多分高校でも使える大切なポイントです。

理科では、特に物理や化学分野でちょっと難しい感じの計算問題が出てきます。

難しく感じる理由は、イメージしづらいからです。計算そのものは簡単な比の計算であることがおおいのですが、どこが分かっていてどこが不明なのか、直感的に理解することが難しいというのは、このあたりを苦手に感じる大きな原因の一つだと思います。

もう一つ、隠れ要因の一つは「これが出来なくても90点は越えられる」ということもあります。最悪、1番難しい問題はできなくてもそこそこ点はとれますからね。なかには理科を暗記科目と勘違いしている人もいますが、100点を目指すなら暗記だけではキツいです。

解決方法ですが、(開智塾の場合)極力計算問題を簡単な数字や図に置き換えて説明するようにしてます。その図の書き方を練習してみてください。

解説中にみなさんの手元を見ていると、図は描かずに計算式だけせっせと写している子をよく見かけます。とりあえず○にしたいという気持ちで頑張って写しているのはいいのですが、結局理解出来ないまま終わってしまってはちょっともったいないです。

塾での解説を聞く際は、図をメモすることを大切にしてください。スマホがあるひとは写真を撮ればOKです。解説を聞くことに集中して図は写真を撮っておけばOKです。

もちろん撮りっぱなしでは意味がないので、授業後に「思い出しながら自分で書いてみる」→「写真で答え合わせをする」のサイクルを確立しましょう。原子やイオンやら、力やら、イメージしにくいものほどいかにして分かりやすい図にしてイメージできるかにかかってます。

同じジャンルの問題だとたいてい同じ図を起点に考えていくことが出来ると思います。僕も理科の時間は「同じジャンルは同じ図にする」ということを意識しています。(ついでに高校に入ってから物理や化学の勉強をするときに「イメージと全然違う!」ってならないよう気をつけています)

もしわかりにくい図や、自分で書いてみたけど合ってるか分からん!みたいなのがあれば教えてくださいね!

/////////////////////////////////

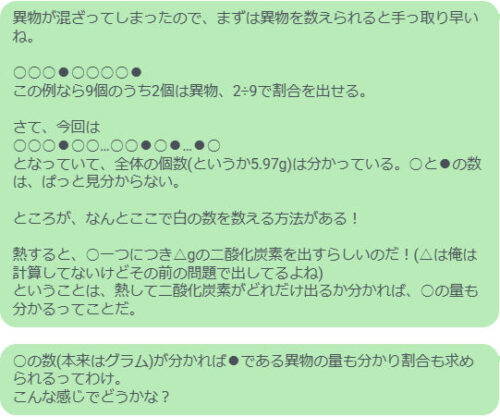

質問を受けたときなんかも極力授業中と同じ図を再現するようにしていて、出先でも常にノートと筆箱を持ち歩いているのですが、たまにノートを出せないタイミングでの返信が↓こんなんなることもあります。

炭酸水素ナトリウムの加熱分解で、うっかり異物を混入させてしまった場合にその異物の割合を求めなさいという問題です。実験に使った物質全体の量と、炭酸水素ナトリウム1gを分解したときにどれだけCO2が出てくるかはすでに分かっています。

一見難しそうですが、

こんな感じで説明することもあります。

このときはなぜノートを使えなかったかというと、うん、注文したラーメンがちょうど運ばれてきた時。あとでいいじゃん!って思われるかもしれないけど、「今勉強してて困ってるんだろうな」って思うとすぐ返したくなってしまうんです。